Международный чернобыльский проект.

Географические рамки.

Демографические рамки.

В октябре 1989 года правительство СССР официально обратилось к МАГАТЭ с просьбой провести международную экспертизу разработанной в СССР концепции безопасного проживания населения на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС, и оценку эффективности мероприятий по охране здоровья населения, проводимых в этих районах.

Так возник Международный чернобыльский проект, в котором приняли участие более 200 ученых-экспертов из различных международных организаций и различных стран мира.

Выводы и рекомендации экспертов изложены в этой брошюре, которая будет полезна не только специалистам, но и широким слоям населения пострадавших от аварии районов.

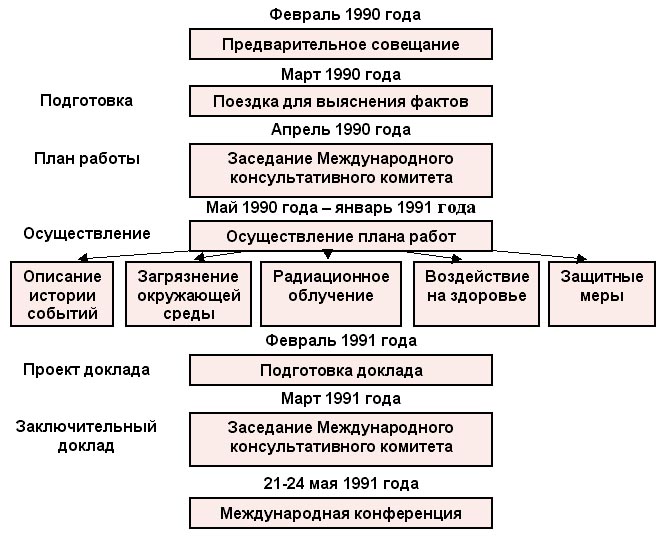

Подведены итоги Международного чернобыльского проекта с участием семи международных организаций. В его реализации приняли участие около двухсот ведущих международных экспертов из 25 стран. Презентации Проекта и обсуждению его результатов была посвящена специальная представительная международная конференция, проходившая в Вене 21-24 мая 1991 года. Детальное описание Проекта с изложением методик, полученных результатов и их обсуждением с многочисленными табличными и графическими данными содержится в заключительном техническом отчете, объемом более тысячи страниц. Этот отчет, безусловно, заслуживает серьезного изучения специалистами. Наряду с техническим отчетом был подготовлен краткий "Общий обзор", рассчитанный на широкий круг общественности, перевод которого и предлагается читателю.

Зарождение Проекта и хронология его формирования излагаются в "Общем обзоре". Но к этому взгляду "со стороны" необходимо сделать пояснение об обстоятельствах, приведших к обращению Союзного правительства к МАГАТЭ с просьбой о международной экспертизе.

В 1986 году Минздрав СССР установил временные дозовые пределы на первые четыре года после аварии (непревышение 10 бэр в 1986 г., 3,0; 2,5; 2,5 бэр - в последующие три года). В 1988 году Минздравом СССР были разработаны предложения по "концепции безопасного проживания", которая должна была войти в действие с 1990 года. Обсуждение этой концепции (известной как "35-бэрная") совпало с периодом бурной предвыборной общественно-политической активности, в которой чернобыльская тема, только что освобожденная от пут секретности, стала использоваться очень широко. Вместе с обстоятельствами, приведшими к аварии, объектом резкой критики стали и послеаварийные защитные мероприятия. Дискуссия далеко не всегда велась на профессиональном уровне. Более того, мнения специалистов, как представителей "заинтересованных ведомств", просто игнорировались, "признанными экспертами" становились непрофессионалы. Предварительные, не проверенные и часто просто ошибочные или неправильно интерпретируемые "научные данные" стали разноситься средствами массовой информации. В такой "дискуссионной среде" "35-бэрная концепция" стала объектом резкой (в основном эмоциональной, но мало обоснованной) критики, объявлялась "антигуманной".

Эмоциональный накал и характер дискуссий можно проиллюстрировать на примере визита в нашу страну четырех крупнейших специалистов по медицинской радиологии, приглашенных для обсуждения "35-бэрной концепции". Они посетили Москву, Украину и Белоруссию, встречались с учеными, специалистами, депутатами, жителями загрязненных районов. При этом они высказывали и обосновывали свое мнение, что Концепция не вызывает возражений с точки зрения современной науки и ее 35-бэрный критерий для отселения является скорее слишком низким. В белорусских аудиториях их аргументы не были восприняты. Аргументированное несогласие было бы понято и приемлемо. К сожалению, дело доходило до прямых оскорблений, которые уже после отъезда зарубежных экспертов вылились и на страницы печати, и на трибуны высоких собраний. (Кстати, четверо упомянутых экспертов отказались участвовать в чернобыльском проекте. Но сам этот факт, показавший важное значение контактов с населением, был учтен при планировании и проведении проекта).

Понимая необходимость выработки приемлемой населением "концепции безопасного проживания", правительством СССР было предложено Академии Наук СССР (где с 1986 года действовал Межведомственный координационный совет по научным проблемам Чернобыля) провести обсуждение как "35-бэрной" концепции, так и всех альтернативных предложений и выработать приемлемый для всех заинтересованных республик и организаций вариант. Многочасовые горячие дискуссии, проходившие на Межведомственном совете,

привели лишь к относительному и зыбкому согласию, уже подписанное специалистами всех заинтересованных республик и ведомств постоянно изменялось после дебатов на местах.Учитывая, что основную озабоченность вызывает состояние здоровья населения, были организованы посещения загрязненных территорий экспертными группами ВОЗ и Международного красного креста. Эти группы во время кратких визитов могли составить лишь общее представление о возрастании числа регистрируемых заболеваний и отклонений от нормального состояния здоровья, причем рост отмечался даже по заболеваниям, никогда не связываемым с радиацией. В качестве возможного объяснения были высказаны разные гипотезы: лучшая выявляемость, изменение рациона питания, социально-психологические напряжения и стрессы

. Высказывались сомнения и в достоверности диагнозов заболеваний.Таким образом, в начале 1989 года сложилась ситуация, когда различные группы медиков и ученых (в центре и республиках) не могли прийти к согласию, а население пострадавших районов и средства массовой информации, требуя принятия дополнительных срочных мер, высказывали недоверие как к уже принятым мерам, так и новым предложениям отечественных специалистов и администрации. В этих обстоятельствах в октябре 1989 года последовало обращение правительства СССР к МАГАТЭ с просьбой о проведении широкой международной экспертизы.

Этапы подготовки Проекта и выработки согласованной программы довольно подробно излагаются в "Общем обзоре". Тем не менее, хочу подчеркнуть и пояснить некоторые моменты, важные для правильного восприятия материалов обзора советскими читателями. Тем более что еще до появления заключительного отчета Проект стал подвергаться критике, вызванной, в лучшем случае, неполной информацией или непониманием.

Кто проводил экспертизу и несет за нее ответственность? Не МАГАТЭ и не другие международные организации-участники проекта. Они организовали Международный консультативный комитет (МКК), в который вошли ведущие эксперты международных организаций и известные ученые – специалисты из 10 стран. С

момента создания МКК на него было возложено руководство Проектом и вся ответственность за его планирование и результаты. Таким образом, результаты Проекта, как и ответственность за них, адресуются исключительно международной группе независимых экспертов. Список руководителей групп экспертов приводится в данной публикации. Замечу, что независимая гласная экспертиза с персональной ответственностью членов группы за результаты – обычная мировая практика. (У нас, к сожалению, на "кухне" официальных решений практикуется анонимное использование экспертов, что освобождает их от персональной ответственности даже при явном непрофессионализме. Самые высокие постановления и законы нередко содержат очевидные для профессионалов нелепости, спросить за которые некого).Кто финансировал Проект? Правительством СССР было издано специальное распоряжение, которым предлагалось ведомствам и организациям страны способствовать проведению Проекта и выделялось 1,5 млн. рублей для покрытия расходов по приему приезжавших групп экспертов

и обеспечения их работы. Организационное и техническое обеспечение работы экспертных групп поручалось Министерству атомной энергетики и промышленности (МАЭП). Эксперты – участники Проекта не получили никаких дополнительных гонораров за свою работу. Их институты, университеты оплатили время, отрываемое у них Проектом от основных занятий, а также предоставили необходимое оборудование, приборы и материалы.Проведение Проекта было бы невозможно без участия в его мероприятиях многих организаций и специалистов нашей страны. Кроме непосредственного участия в экспедиционной работе экспертных групп, задача состояла в подготовке необходимой для экспертизы информации. Общая координация этой работы была поручена Межведомственному совету АН СССР по научным проблемам Чернобыля.

Следует признать, что качество наших статистических и информационных материалов, представляемых экспертам далеко не всегда соответствовало требуемым стандартам. Особенно это относится к медицинскому разделу. Именно неполнота медицинской статистики, ее низкое качество и несоответствие международным стандартам не позволило провести прямое сравнение состояние здоровья населения в загрязненных районах до и после аварии. Поэтому был принят метод одновременного сравнения здоровья населения в загрязненных и "чистых" населенных пунктах, принятых за контрольные.

Проект был разбит на пять отдельных задач, которые выполнялись одновременно независимыми группами специалистов. Были использованы три основных метода: экспертный анализ официальных и неофициальных данных наших организаций, групп и отдельных специалистов; собственные исследования на местах; информационные и образовательные семинары для специалистов и практических работников с демонстрацией новых методик.

Данные и методики наших специалистов по контролю загрязнения окружающей среды и сельхозпродуктов радионуклидами цезия в основном были подтверждены экспертизой. Отмечено систематическое завышение оценок загрязнения стронцием. Отмечено также систематическое завышение прогнозируемых доз по сравнению с реально получаемыми населением. Не нашли подтверждения заявления о повышенном содержании свинца в крови человека.

Центральной задачей Проекта являлась, безусловно, оценка здоровья населения. Ее планирование и проведение заслуживает самой высокой похвалы и тщательного методического изучения специалистами-медиками. С другой стороны, именно выводы этой группы вызвали критическое или настороженное отношение. Вопрос этот представляется мне принципиальным и заслуживающим обсуждения.

Что исследовано медицинскими экспертами и какие сделаны выводы? Выполнено комплексное обследование представительных групп населения, как в загрязненных населенных пунктах, так и контрольных. Проводилось как общее обследование состояние здоровья, так и углубленное лабораторное исследование для выявления, в частности, нарушений в области гематологии, иммунологии, функций щитовидной железы, сердечно-сосудистой системы. Не обнаружено никаких значимых различий в состоянии здоровья населения между загрязненными и контрольными (чистыми) районами.

Именно этот вывод является главным объектом критики со стороны определенных общественных групп и средств массовой информации, которая началась еще до официального представления Проекта на Международной конференции в Вене. Не чувствуя ни права, ни необходимости выступать в защиту результатов, полученных экспертами, хочу лишь сделать несколько пояснений, которые, возможно, помогут думающему читателю прийти к своему собственному заключению. (Текст "Общего обзора" написан специалистами, не имеющими опыта диалога

с нашей общественностью и не осознающими интенсивность шумового фона противоречивой информации, в котором мы сегодня живем).(1). Кого и как выбирали для обследования, и как оно было организовано?

Обследовать всех жителей было нереально. Поэтому были выбраны (строго случайно) в каждом населенном пункте (семи загрязненных и шести контрольных) примерно по 20 человек в каждой из 5 возрастных групп (дети 2, 5 и 10 лет и взрослые 40 и 60 лет, строго по определенному году рождения). Возраст обследуемых был выбран из соображений наибольшей восприимчивости к тем отклонениям от нормы, об обнаружении которых сообщалось ко времени начала Проекта. Местное население с большим интересом и доверием следило за работой зарубежных медиков и было большое число желающих, не из

числа отобранных, также пройти обследование. Их просьбы по возможности удовлетворялись, но результаты, естественно, не вошли в основную статистику, а использовались для контроля общих выводов. Всего было обследовано 1356 человек из основных групп (а всего обследовалось в среднем 250 человек в каждом населенном пункте). Хотя обследование было выборочным, но оно вполне репрезентативно и дает общую картину состояния здоровья всего населения. И не только в обследованных поселках, т.к. они также выбирались в значительной мере произвольно.(2). Хотя практически никаких различий в состоянии здоровья населения в загрязненных и контрольных районах не обнаружено, но само здоровье не идеально. Как отмечается, до 15 % взрослого населения нуждается в медицинской помощи. Психологические напряжения и стрессы распространяются далеко за пределы загрязненных районов.

(3). Результаты, полученные экспертами, надежны. Однако получены они при определенных условиях. Поэтому следует иметь в виду их ограниченность, о чем предупреждают сами авторы "Общего обзора".

Во-первых, обследование каждого пациента было довольно детальным, но тем не менее не исчерпывающим. Главное внимание уделялось вполне определенным заболеваниям и симптомам. (Сегодня обсуждаются новые проблемы, например, отягощение беременности, что не входило в программу Проекта и не могло быть выявлено из-за отбора исследуемых возрастных групп).

Во-вторых, среди затронутых чернобыльской аварией, есть особо выделенные группы населения: эвакуированные из ближней зоны в первый месяц аварии и ликвидаторы. В исследованных поселках их практически не было. Очевидно, что распространять выводы экспертизы на эти особые группы некорректно.

В-третьих, было проведено, по существу, одноразовое эпидемиологическое обследование. Получена оценка здоровья на осень 1990 года, но не в динамике. Хотя по результатам обследования были указаны возможные отдаленные последствия чернобыльской аварии и соответствующие группы риска.

Основной аргумент в критике выводов экспертизы - их несоответствие данным медицинской статистики, которая охватывает значительно более широкий круг населения, чем любое выборочное обследование. А, как сообщается, число регистрируемых заболеваний в чернобыльских районах растет в сравнении с другими районами. Чтобы правильно оценить этот аргумент, следует иметь в виду несколько обстоятельств.

Прежде всего, важнейшее значение имеет качество статистики. Проект предусматривал и экспертизу данных медицинской статистики. В техническом отчете анализируются представленные экспертам данные. Многие из них противоречивы и не выдерживают критики. (Так, отмечался большой рост анемий в Могилевской области с 107 случаев в 1987 г. до 834 в 1988 г., в то время как в соседней Брянской области было 122 случая в 1987 г. и только 25 случаев в 1988 г. Как замечают эксперты, такие несоизмеримые и несравнимые различия трудно принять. Пример другого типа: лейкозы и их тип не учитываются отдельно, а только в группе с другими онкозаболеваниями крови. Поэтому при анализе первичных материалов оказалось, например, что из 14 зафиксированных в Брагинском районе БССР случаев, только 8 оказались истинными лейкозами, из которых 6 хронического типа, никогда не связываемого с радиацией). В рекомендациях медицинского раздела "Общего обзора" изложены предложения о совершенствовании методов и систем сбора статистических данных и приведении их к международным стандартам.

Другое обстоятельство связано с основной статистикой – врачебным диагнозом. При его постановке трудно исключить субъективный фактор. Руководитель группы медицинских экспертов американский врач-радиолог Ф.Меттлер очень ярко высказался по этому поводу в дискуссии на конференции в Вене. В одном районе – один врач, в другом – другой. Разный опыт, школы, методики, аппаратура. Здесь – радиация, люди в неуверенности

, боятся за свое здоровье, поэтому обращение к врачам много чаще. Естественно, и выявляемость заболеваний выше, тем более что обеспеченность диагностической аппаратурой значительно улучшилась. Кроме того, люди обеспокоены, ищут у себя симптомы заболеваний, о которых кругом говорят и пишут – идут к врачу. Врач вроде ничего определенного не находит, но ... – радиация вещь непонятная! – поэтому склонен скорее согласиться с пациентом, чем разубеждать его (как непременно сделает его коллега в обычных условиях). Что даст в этих условиях прямое сравнение статистики по разным областям?Принципиальное отличие проведенного эпидемиологического обследования, от простого сравнения данных медицинской статистики, как раз и состоит в том, что во всех обследованных районах, как загрязненных, так и контрольных, обследование проводилось практически в одно и то же время, одними и теми же специалистами по одним и тем же методикам и с использованием одной и той же аппаратуры и препаратов, причем со случайным выбором обследуемых среди жителей, а не среди добровольных пациентов.

Каждое эпидемиологическое обследование - это единый проект, проводимый одной хорошо управляемой и координированной группой специалистов. Поэтому его масштабы всегда ограничены. (Но и при этом его стоимость сравнительно высока. Медицинское обследование, масштаба проведенного, оценивается западными специалистами в 2 миллиона долларов.) Нереально требовать проведение эпидемиологического обследования всего населения в загрязненных районах. Следует выделять группы риска, у которых ожидаемые эффекты проявляются наиболее явно.

Важнейшей задачей в каждом эпидемиологическом проекте является выбор группы для обследований. Для Чернобыля к группам риска следует отнести переселенных в первый месяц после аварии, особенно детей с большой дозой на щитовидную железу, а также ликвидаторов первых месяцев. О важности организации серьезных эпидемиологических проектов, в том числе международных, по обследованию этих групп говорилось и при обсуждении Проекта в Вене.

Возникает вопрос, почему именно обследование этих групп риска не составило программу Проекта, разве до его начала не было ясно, что основными группами риска являются именно отмеченные выше? Для специалистов это было очевидно. Почему же именно эти группы не стали предметом обследования? К сожалению, задачи проекта определялись не только и не столько с научных позиций.

Как уже отмечалось выше, результаты экспертизы были очень нужны для обоснования долгосрочной программы ликвидации последствий аварии. Принятия такой программы настоятельно требовали как законодательные органы, так и общественные движения, стимулируя активность средств массовой информации и в свою очередь, стимулируясь этой активностью. Поэтому объектом экспертизы стали именно районы, положение в которых было предметом споров и где население находилось под постоянным психологическим прессом.

Тем не менее, результатов международной экспертизы ждать никто не стал. Еще в ходе проведения Проекта правительство приняло постановление о льготах и компенсациях, а Верховный Совет - Программу неотложных мер с массовыми переселениями (по масштабам превосходящими эвакуацию 1986 года).

Одной из задач Проекта была оценка защитных мер. В рамках этой задачи эксперты оценили и эффективность Программы неотложных мер и систему льгот и компенсаций. Читатель сам может ознакомиться с их выводами. Но один вывод необходимо особенно подчеркнуть: необоснованность столь массовых переселений. Причем не только с точки зрения экономической (т.к. значительно более эффективны вложения средств в улучшение здравоохранения), но и непосредственно для здоровья самих переселяемых. Ущерб для здоровья от переселения может быть значительно большим, чем от дополнительной малой дозы облучения на старом месте.

Каково значение проведенной международной экспертизы и какие уроки из нее следует извлечь?

Прежде всего, Чернобыльский проект по объему и интенсивности проделанной работы, четкости планирования и координации разносторонних исследований явно уникален в практике целевых международных проектов. Советская сторона продемонстрировала открытость и готовность нелицеприятного обсуждения своих проблем с мировым сообществом. Со своей стороны, международные эксперты показали желание и готовность оказать бескорыстную помощь в решении наших проблем, открыто критикуя наши недостатки, делясь опытом мирового сообщества. В результате длительной совместной работы наши ученые и специалисты получили полезный опыт и ознакомились с международными методиками и стандартами.

По результатам Проекта наметились новые направления для международного сотрудничества с целью преодоления последствий Чернобыля и извлечения уроков из этой беды для всего международного сообщества. Были высказаны и конкретные предложения, хотя их практическая реализация будет во многом определяться восприятием нашей общественностью той огромной и бескорыстной работы, которая была выполнена участниками Чернобыльского проекта. Уж очень привычными стали в нашей демократической действительности судилища над объективными научными фактами и нет еще недостатка в ученых лжесвидетелях.

Именно поэтому самым важным, на мой взгляд, уроком для нас является демонстрация экспертными группами высокого профессионализма и ответственности, которые так необходимы представителям науки при решении проблем, возникающих в обществе. Тщательный критический анализ полученных данных, многосторонний контроль и оценка их достоверности, с одновременным пониманием области применимости и ограничений. Только после этого можно говорить о научном результате. И он не может искажаться в угоду любым, даже самым “гуманным” политическим схемам. Факты надо принимать такими какие они есть. Только политика, построенная на реальности, может быть гуманной.

С.Т.Беляев.

Председатель Межведомственного

координационного совета АН СССР

по научным проблемам Чернобыля

Члены Международного консультативного комитета выражают свою признательность многочисленным участникам самых разных мероприятий, осуществленных в рамках Международного чернобыльского проекта: правительствам, учреждениям и организациям, сотрудникам которых было поручено участвовать в проекте, а также многим отдельным лицам, которые не жалели собственного времени для выполнения этой важной работы. Выражаем признательность правительствам и коммерческим компаниям, предоставившим оборудование и материалы, без которых большая часть работы не могла бы быть осуществлена. Полный перечень тех лиц, которым выражается признательность, Приведен в техническом докладе.

Трудно переоценить значение помощи и вклада многих органов как союзного, так и республиканского подчинения, а также многих компетентных ученых, экспертов, технических и административных работников, представителей общественности, которые с готовностью сотрудничали с приезжавшими группами в рамках проекта.

Следует также поблагодарить всех жителей и местные власти, а также врачей, медицинских сестер и другой персонал больниц и поликлиник в населенных пунктах, в которых побывали группы, в рамках проекта.

Следует особо поблагодарить Секретариат МАГАТЭ, который преодолел многие трудности, неизбежно сопутствующие мероприятию такого масштаба.

Мне была оказана честь, работать в качестве Председателя Международного консультативного комитета (МКК), членами которого являются видные эксперты в различных областях. Они были собраны вместе по инициативе разных участвующих организаций системы ООН и комиссии европейских сообществ. МКК одобрил рабочий план Международного чернобыльского проекта, изложенный в настоящем обзоре, и контролировал его выполнение. Цель данного проекта – изучить оценки сложившейся радиационной обстановки и состояния здоровья населения в районах СССР, пострадавших от чернобыльской аварии, а также оценить меры по защите населения.

Перед Международным консультативным комитетом стояла очень сложная задача. Естественно, члены комитета были ограничены как во времени, так и в людских и финансовых ресурсах, необходимых для реализации проекта. При осуществлении проекта внимание концентрировалось на вопросах массового переселения людей и создания научно-обоснованной базы для принятия дальнейших решений.

Группы экспертов в рамках проекта использовали свой коллективный опыт и знания, чтобы отделить факты от ошибочных суждений и воздействие радиации от воздействия факторов, не связанных с радиацией. Было получено и изучено большое количество данных для того, чтобы понять существующее положение и сделать выводы относительно дальнейших шагов, которые, возможно, придется предпринять для смягчения последствий чернобыльской аварии.

МКК намеревался провести независимое, научно обоснованное исследование и составить доступный по форме доклад, который мог бы помочь компетентным органам в принятии дальнейших решений. Только время позволит оценить реальное значение нашего вклада.

Хотел бы выразить глубокую благодарность всем, кто внес свой вклад в эту работу: членам Комитета, консультантам, руководителям работ по направлениям, руководителям групп экспертов и всем экспертам, которые приняли участие в проекте, секретариату проекта, а также многим

должностным лицам в СССР, БССР, РСФСР и УССР, которые не пожалели своего времени и сил для оказания помощи в выполнении проекта.Ицузо Шигемацу

Фонд изучения радиационных последствий

Хиросима, Япония

В настоящем обзоре представлены выводы и рекомендации Международного консультативного комитета, который осуществлял руководство проектом "Радиологические последствия аварии на Чернобыльской АЭС в СССР: оценка воздействия на здоровье населения и окружающую среду и оценка защитных мер" (именуемый далее "Международный чернобыльский проект"). Более подробный научный отчет содержится в полном техническом докладе, различные главы которого были написаны руководителями работ по направлениям проекта. Технический доклад является основным авторитетным документом проекта. Формулировки выводов и рекомендаций, представленных в настоящем обзоре были согласованы членами комитета, а остальной материал взят из технического доклада и представляет собой обобщенные фактические данные, на основании которых сделаны выводы и рекомендации.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Краткая хронология некоторых относящихся к аварии событий, охватывающая период вплоть до начала Чернобыльского проекта, изложена ниже, а более подробное описание событий приводится в приложении.

В октябре 1989 года правительство СССР официально обратилось к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбой провести:

"... международную экспертизу разработанной в СССР концепции безопасного проживания населения на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС, и оценку эффективности мероприятий по охране здоровья населения, проводимых в этих районах."

Ответом было предложение о проведении международными экспертами оценки радиационной обстановки в трех пострадавших союзных республиках – Украинской Советской Социалистической Республике (УССР), Белорусской Советской Социалистической Республике (БССР) и Российской Советской Федеративной Социалистической Республике (РСФСР). Таким образом, был организован Международный чернобыльский проект с участием Комиссии европейских сообществ (КЕС), Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), Международного бюро труда (МБТ), Научного комитета ООН по действию атомной радиации (НКДАР ООН), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной метеорологической организации (ВМО). Официально проект был оформлен на совещании в Государственном комитете по использованию атомной энергии СССР в Москве в феврале 1990 года. В обсуждении задач проекта и путей его реализации приняли участие около 25 представителей СССР, БССР, УССР и МАГАТЭ.

До этого правительство СССР уже пользовалось международной помощью в решении этой проблемы. В июне 1989 года в СССР была направлена группа экспертов ВОЗ, а в начале 1990 года - эксперты Лиги обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. В своем заключительном докладе группа экспертов ВОЗ, в частности, пришла к выводу, что:

"... ученые, не обладающие большим опытом в области последствий облучения, объясняли разнообразные биологические и медицинские отклонения воздействием радиации. Эти отклонения не могут приписываться радиационному облучению, особенно когда нормальный уровень заболеваемости не известен, и наиболее вероятно, что они являются следствием воздействия психологических факторов и стресса. Тот факт, что эти отклонения объясняются воздействием радиации, не только способствует увеличению психологического давления и провоцирует дополнительное стрессовое воздействие на здоровье людей, но и подрывает веру в компетентность специалистов по радиационной безопасности". В докладе экспертов Лиги обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, в частности, отмечалось, что по результатам "анализа представленных данных о проблемах здоровья населения создавалось впечатление, что, несмотря на мнение общественности и некоторых врачей о радиационном происхождении заболеваний, многие болезни не были связаны с облучением. По-видимому, недостаточное внимание уделялось таким факторам, как более тщательное медицинское обследование населения, изменение образа жизни и рациона питания. В частности, состояние психологического стресса и чувство тревоги, естественные для данной ситуации, могут вызывать соматические симптомы и оказывать разнообразное влияние на здоровье людей".Было очевидно, что в оценке чернобыльской аварии уже участвуют большие силы, и не было никакой необходимости в рамках проекта проводить абсолютно новую всеобъемлющую оценку сложившейся обстановки. Задача скорее заключалась в проверке качества и правильности полученных результатов. Кроме того, для получения оптимальных результатов, главное внимание в программе международной оценки следовало сосредоточить на основных вопросах, вызывающих обеспокоенность населения и руководящих органов, а именно: истинные масштабы загрязнения, дозы за прошлую жизнь, в настоящее время и в будущем, наблюдаемые и потенциальные последствия аварии для здоровья людей и эффективность мер, принимаемых для защиты населения.

Работа по подготовке рекомендаций относительно подхода к изучению этих вопросов была поручена группе из 10 ученых, которые в период с 25 по 30 марта 1990 года в сопровождении двух депутатов Верховного Совета СССР посетили пострадавшие республики с целью ознакомления со сложившейся ситуацией. Эта поездка позволила ученым на месте определить, что нужно для выполнения проекта. Ученые встречались с должностными лицами в Москве и в столицах республик, с представителями научных организаций, больниц, клиник и сельскохозяйственных центров в пострадавших районах, а также в Киеве, Гомеле и Москве.

Но только в ходе встреч с жителями, начиная с первых приветствий в аэропорту Киева и кончая последним вопросом, заданным в переполненном зале городского совета, стали понятны масштабы поставленной задачи. Планы работ по проекту были представлены на встречах с жителями семи населенных пунктов в трех республиках, которым было предложено высказать свое мнение и задавать вопросы. Международные эксперты столкнулись с очень гуманными проблемами. Основной темой обсуждений было беспокойство за здоровье детей, озабоченность по поводу эффективности предложенных правительством мер в отношении ограничения воздействия радиации в течение жизни человека. Все это происходило

в обстановке недоверия населения как к своим компетентным органам, так и ко многим представителям научных и медицинских кругов. После поездки был сформирован Международный консультативный комитет, куда вошли ученые из десяти стран и семи международных организаций, на который возлагались функции руководства проектом и ответственность за полученные результаты. Международные организации, участвующие в проекте, пригласили для работы в МКК ученых из известных институтов и университетов, представляющих различные области науки – от радиологии до общей медицины и психологии. Встречи 21 члена комитета проходили в Киеве и Минске с 23 по 27 апреля 1990 года под председательством д-ра Ицузо Шигемацу, директора Фонда изучения радиационных последствий в Хиросиме.Комитет согласовал подробный рабочий план. К проблемам, связанным с его осуществлением, следует отнести настоятельную необходимость завершить проект за один год и недостаток имеющихся средств. Комитету было необходимо привлечь к работе профессионалов высокого уровня, которые на добровольных началах были бы готовы посвятить себя работе в рамках проекта.

|

- 1986 - |

|

|

26 апреля 1986 года |

В 01 час. 23 мин. происходит авария на Чернобыльской АЭС. Создается Правительственная комиссия |

|

27 апреля 1986 года |

Эвакуация г. Припять |

|

6 мая 1986 года |

Окончание 10-дневных выбросов радиоактивных материалов из активной зоны в атмосферу |

|

6 мая 1986 года |

Введение "временных предельно допустимых уровней" для питьевой воды и пищевых продуктов |

|

6 мая 1986 года |

Завершение эвакуации населения из запретной зоны |

|

31 мая 1986 года |

Пересмотр "временных предельно допустимых уровней" |

|

Май 1986 года |

"Временная предельная доза" для населения установлена как суммарная годовая доза в размере 100 мЗв (внутреннее и внешнее облучение) |

|

Июль 1986 года |

Составление первой сводной карты загрязнения (не опубликована до 1989 года) |

|

Середина ноября 1986 года |

Завершение строительства "саркофага" |

|

- 1987 - |

|

|

- 1987 - |

"Временная предельная доза" для населения снижена до суммарной годовой дозы в размере 30 мЗв [впоследствии на 1988 год снижена до 25 мЗв) |

|

Апрель 1987 года |

Завершение начатой в мае 1986 года работы по защите водной системы |

|

Декабрь 1987 года |

Пересмотр "временных предельно допустимых уровней", установленных 31 мая |

|

- 1988 - |

|

|

- 1988 - |

"Временная предельная доза" для населения снижена до суммарной годовой дозы в размере 25 мЗв |

|

Сентябрь 1988 года |

Совет Министров СССР принимает концепцию 350 мЗв дозы в течение жизни в качестве критерия для переселения, который должен применяться с 1 января 1990 года |

|

- 1989 - |

|

|

Март 1989 года |

В трех республиках издаются официальные карты загрязнения |

|

Апрель 1989 года |

Академия наук Белорусской ССР заявляет несогласие с концепцией 350 мЗв дозы в течение жизни и выдвигает новые предложения |

|

Октябрь 1989 года |

Советский Союз обращается в МАГАТЭ с просьбой провести международную оценку последствий аварии и принятых защитных мер. |

Международным чернобыльским проектом не ставилась задача провести глубокое и всеобъемлющее долгосрочное научное исследование. Кроме того, перед учеными даже приблизительно не стояла задача повторить многочисленные уже проведенные исследования по оценке загрязнения окружающей среды, радиационного облучения населения и возможных последствий облучения для здоровья людей в результате аварии. Планировалось создать междисциплинарную группу международных экспертов для критического изучения разнородной информации, попытаться решить ключевые проблемы и составить понятную и достоверную картину современной обстановки.

Если говорить кратко, цели проекта заключались в том, чтобы изучить оценки радиационной обстановки и состояния здравоохранения в районах СССР, пострадавших в результате чернобыльской аварии, и оценить меры по защите населения.

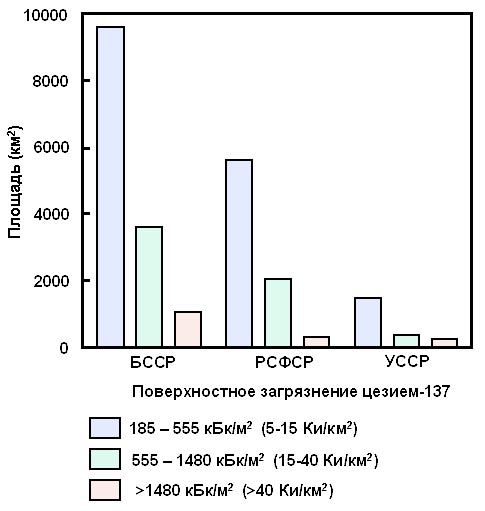

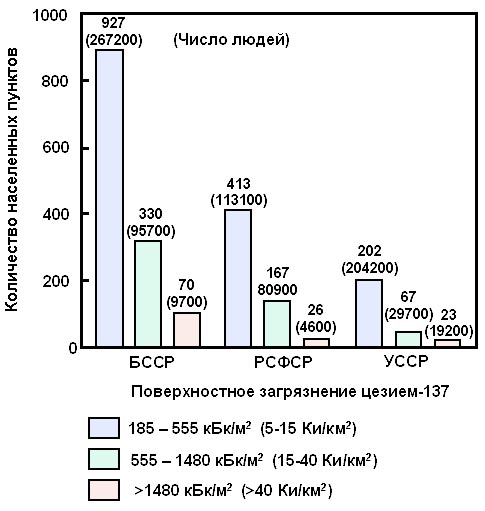

Было официально установлено, что в 13 районах страны уровень загрязнения поверхности цезием-137 превышал 1 Ки/км

2 (37 кБк/м2). Территории площадью приблизительно 25000 км2 отнесены к районам, пострадавшим в результате аварии, с уровнями концентрации цезия-137 на поверхности более 5 Ки/км2 (185 кБк/м2). Из этой площади примерно 14600 км2 расположены в БССР, 8100 м2 - в РСФСР и 2100 км2 - в УССР. Работы по проекту проводились в этих пострадавших районах. Проведение работ внутри 30-километровой запретной зоны и вокруг самого поврежденного реактора в задачи проекта не входило, за исключением описания мер по локализации аварии на ранней стадии. Проект имеет отношение только к радиологическим последствиям аварии для людей, проживавших в этих районах на момент начала оценки в 1990 году. Население пострадавших районов по официальным советским данным составляло приблизительно 825000 человек, из них 45% проживало на территории БССР, 24% – в РСФСР и 31% - в УССР.

Принятым рабочим планом было предусмотрено проведение оценки достоверности официальных методологий и результатов, и независимой их проверки путем отбора проб на местности, проведения их лабораторного анализа и использования признанных на международном уровне методов расчетов. Кроме того, чтобы обрисовать обстановку, которая позволила бы лучше понять сложность создавшейся ситуации и взаимосвязанных целей проекта, намечалось подготовить описание истории событий.

Задача 1

: описание истории событий, которые привели к современной радиационной обстановке (см. приложение);Задача 2: проверка оценок загрязнения окружающей среды;

Задача 3: проверка оценок радиационного облучения населения;

Задача 4: оценка клинико-медицинских последствий радиационного облучения и оценка общего состояния здоровья населения;

Задача 5: оценка защитных мер.

В сотрудничестве с местными компетентными органами группы экспертов, работавшие в рамках проекта, выбрали ряд населенных пунктов в соответствующих загрязненных районах для проведения необходимых обследований. Некоторые населенные пункты были расположены в районах с относительно высоким уровнем поверхностного загрязнения почвы, в то время как другие находились в районах с относительно низким уровнем поверхностного загрязнения почвы, однако там имелась потенциальная возможность получения населением высоких доз облучения. В данном общем обзоре эти населенные пункты называются "обследованные загрязненные населенные пункты".

Были выбраны также населенные пункты за пределами соответствующих загрязненных районов, которые использовались для целей сравнения. Эти населенные пункты называются "обследованные контрольные населенные пункты".

|

Обследованными загрязненными населенными пунктами были: |

|||

|

Брагин |

Комрин |

Народичи |

Савенки |

|

Веприн |

Корма |

Новое |

Савичи |

|

Место |

Корчевка |

Гатка |

Святск |

|

Новозыбков |

Маложин |

Гдень |

Словечно |

|

Новые |

Микуличи |

Бобовичи |

Старое |

|

Гомель |

Васильково |

Овруч |

Мильча |

|

Далета |

Старые |

Полесское |

Бобовичи |

|

Злынка |

Мичульня |

Ракитное |

Хойники |

|

Обследованными контрольными населенными пунктами были: |

|||

|

Кировск |

Сураж |

Унеча |

Чемер |

|

Красиловка |

Троковичи |

Ходичи |

|

Не все указанные населенные пункты были "задействованы" при выполнении всех задач проекта.

Кроме того, было отмечено желание населения пострадавших районов получить практическую информацию о том, как они должны действовать в конкретной радиационной обстановке. Международные эксперты пришли к выводу, что население загрязненных районов имеет слабое представление об основных научных принципах радиации и ее последствиях (это, впрочем, характерно для всех стран мира), что явилось причиной многих

существующих медицинских и социальных проблем. Поэтому, помимо основных задач проекта, был осуществлен ряд мероприятий по обмену информацией, с целью повысить информированность местных специалистов по данным проблемам.

Проект был выполнен исключительно на добровольной основе группой из 200 тесно взаимодействовавших экспертов, которые работают в исследовательских институтах, университетах и организациях 25 стран и в семи международных организациях. Время для работы над проектом добровольно согласились предоставить правительства, институты, компании и сами эксперты.

В период с марта 1990 года по январь 1991 года они совершили 50 поездок в СССР. Лаборатории МАГАТЭ в Зайберсдорфе, а также 13 лабораторий в шести странах, участвовавших в работе на добровольной основе, выполняли отбор и анализ проб. Лаборатория МАГАТЭ провела с лабораториями СССР интеркалибровку приборов. В целях содействия проекту правительственные органы и коммерческие компании пяти стран предоставили оборудование и материалы, дозиметрические приборы и машинное время.

Проект получил всестороннюю поддержку правительства СССР и правительств БССР, РСФСР и УССР. Помощь предоставлялась в различных формах, в том числе в виде участия местных специалистов в интеркалибровочных проверках, подробном обсуждении различных проблем с группой экспертов, работавших в рамках проекта, и помощи в отборе и подготовке проб, взятых на местах, а также в виде организации медицинского обследования населения пострадавших районов. Значительная часть оборудования и материалов для осуществления проекта была предоставлена Министерством атомной энергетики и промышленности СССР. Состоялись открытые и откровенные беседы с представителями органов власти, учеными и особенно с местными жителями, способствовавшие в

значительной степени пониманию положения дел экспертами.

В июле 1990 года в ряде деревень в каждой из трех республик были проведены трехдневные семинары по повышению квалификации врачей и руководителей медицинских учреждений. Более 1200 местных специалистов вместе с четырьмя международными экспертами участвовали в обсуждении результатов долгосрочных исследований по вызванным воздействием радиации и связанными с ней заболеваниями, способам диагностики и лечения, а также методам, которые используются при изучении раковых и других заболеваний среди населения, подвергшегося радиационному облучению.

Группа экспертов, побывавшая в СССР с ознакомительными целями в августе 1990 года, обнаружила обеспокоенность сельских жителей и других работников сельского хозяйства проблемами, связанными с условиями жизни и работы на загрязненных территориях. На семинаре-практикуме, который проходил в сентябре 1990 года в Норвегии, в течение недели советские ученые-аграрники и должностные лица министерств сельского хозяйства трех республик знакомились с методами снижения загрязнения цезием молока и мяса пастбищных животных, а затем была начата серия экспериментов с использованием соединений, связывающих цезий. В октябре – ноябре был проведен ряд однодневных семинаров в деревнях трех пострадавших республик, в ходе которых международные эксперты рассказали приблизительно 1300 колхозникам, работникам сельского хозяйства, ветеринарам и другим местным

жителям об использовании этих практических методов и других способов обработки почвы в загрязненных районах.

Чтобы помочь местным специалистам лучше понять проблему облучения людей в результате выброса радионуклидов в окружающую среду, в Киеве в январе 1991 года был проведен пятидневный семинар. Более 200 специалистов по радиобиологии, радиоэкологии, охране окружающей среды и здравоохранению из трех пострадавших республик принимали участие в обсуждении таких проблем, как контроль

состояния окружающей среды, поведение радионуклидов в биосфере и воздействие их на человека.

Выводы и рекомендации, выработанные в рамках международного чернобыльского проекта, были одобрены международным консультативным комитетом (МКК) на его совещании в Вене 18–22 марта 1991 года. Они основаны на результатах оценок радиологических последствий аварии и состояния здоровья населения, проведенных в рамках проекта. Технические детали этих оценок можно найти в обстоятельном техническом докладе, к которому следует обращаться за всей дальнейшей информацией.

Настоящие выводы и рекомендации обусловлены рамками и ограничениями замысла проекта. Эти рамки и ограничения следует учитывать во избежание более широкого или узкого толкования выводов и рекомендаций, чем это предполагается проектом. В идеальном случае группы экспертов, работавшие в рамках проекта, должны были располагать временем и ресурсами, достаточными для тщательного изучения и независимой проверки всей доступной им информации, а также для проведения более широких независимых анализов. Нереально было рассчитывать на возможность проведения таких всеобъемлющих работ, да они и не были бы вполне оправданы. По ряду причин потребовались и были приняты более ограниченные задачи: время для выполнения проекта было лимитировано; предоставленные группам экспертов данные не всегда оказывались полными; оценка радиационной обстановки непосредственно после аварии уже не могла получить независимого подтверждения из-за истекшего после аварии времени и, следовательно, распада короткоживущих радиоизотопов; количество независимых экспертов, как и отведенное им время, было ограничено; на тысячах квадратных километров загрязненной территории невозможно было провести тщательный контроль или систематическое обследование “горячих пятен” загрязнения; было также невозможно обследовать в индивидуальном порядке сотни тысяч людей, живущих в этих районах, наконец, обследование в рамках проекта сосредотачивалось в основном на таких гуманитарных проблемах и соответствующих экологических аспектах, как загрязнение, влияющее на сельскохозяйственную деятельность; последствия аварии для других биологических видов конкретно не рассматривались.

Таким образом, усилия были направлены на оценку данных, методов и методологий, применявшихся для определения уровней загрязнения, доз и последствий для здоровья (термин “доза”, если специально не оговорено иное, как правило, означает “эффективную дозу”, т.е. общую поглощенную дозу, надлежащим образом соотнесенную со степенью ущерба, который наносит данный вид радиации, и с подверженностью тканей организма повреждению); они также были направлены на оценку политики в области радиационной защиты. Были получены независимые данные, достаточные для того, чтобы работавшие в рамках проекта группы экспертов могли сформулировать независимые заключения.

Значительные усилия были направлены на оказание помощи компетентным органам СССР, БССР, РСФСР и УССР, которым срочно требовались рекомендации по мерам радиационной защиты (включая "концепцию безопасного проживания") и по связанным с ними практическим мерам и политике в области радиационной защиты. Радиологические соображения, влияющие на принятие таких мер, как переселение (например, дозы облучения и риск, которых можно избежать путем переселения людей), необходимо было оценить в контексте соответствующих психологических, социальных и экономических факторов.

В соответствующих загрязненных районах была проведена оценка состояния здоровья людей, проживающих в населенных пунктах этих районов со времени аварии. Она была осуществлена путем обследования населения с целью определения возможных последствий для здоровья, прямо связанных с облучением, а также последствий для здоровья, которые могли возникнуть в результате факторов, связанных с аварией, но не из-за облучения. Поскольку по этим группам населения имелось небольшое количество данных, относящихся к доаварийному периоду, необходимо было сравнить результаты по этим группам с результатами по другим группам жителей в данном регионе за пределами соответствующих загрязненных районов.

Поскольку проект был ориентирован на население, проживающее в загрязненных районах в настоящее время, то рассматривались радиологические последствия для здоровья лишь тех, из более чем 100000 жителей, эвакуированных из запретной зоны вокруг Чернобыльской АЭС, которые в настоящее время проживают в обследуемых районах. В проекте также не рассматривались последствия для здоровья большого числа привлеченных для ликвидации аварии людей (так называемых "ликвидаторов"), которые направлялись в этот район на определенное время для ликвидации последствий аварии и проведения восстановительных работ. Как сообщается, за состоянием здоровья этой группы людей, получивших профессиональное облучение, наблюдают медицинские учреждения на всей территории СССР.

Некоторым вопросам было уделено сравнительно небольшое внимание, в основном из-за отсутствия в достаточном объеме необходимых данных. Например, оказалось невозможным подтвердить первоначальные уровни загрязнения почвы и облучения населения изотопами йода. Не были, также, предметом тщательной оценки, предпринятые сразу же после аварии защитные меры (например, блокирование щитовидной железы путем йодопрофилактики и эвакуация).

Международный консультативный комитет придерживается мнения, что, несмотря на ограниченные сроки и недостаток финансовых и людских ресурсов, проект является весьма необходимым международным гуманитарным и научным мероприятием, отвечающим нуждам компетентных органов и населения СССР, пострадавшего от чернобыльской аварии

.Международный консультативный комитет признает наличие многих проблем в таком широком исследовании. Тем не менее, в данной работе участвуют ведущие и широко известные в мире ученые-исследователи и специалисты-медики, которые одобряют ее полноту и результаты. Она является значительным вкладом в оценку последствий аварии.

В результате чернобыльской аварии произошли самые крупные из когда-либо зарегистрированных кратковременных выбросов радиоактивных материалов в атмосферу из одного источника. Из всех выброшенных из активной зоны материалов следующие четыре элемента в краткосрочном и долгосрочном плане определили радиологическую обстановку в пострадавших районах СССР: йод (главным образом йод-131), цезий (цезий-134, цезий-137), стронций (главным образом стронций-90) и плутоний (плутоний-239, плутоний-240). Кроме того, в выбросах присутствовали высокорадиоактивные осколки топлива (горячие частицы).

Результаты аэродозиметрического контроля радиационной обстановки и отбора и анализа проб окружающей среды, которые начали проводить вскоре после аварии, показали, что самым загрязненным оказался район вокруг реактора, который впоследствии стал запретной зоной. В других районах Советского Союза изменения направления ветра и отдельные дожди в течение десяти дней после первого выброса привели к очень неравномерному характеру распределения радиоактивных выпадений в БССР, РСФСР и УССР.

Сильные дожди, а также соответствующие местные условия способствовали появлению участков ("горячих пятен") с чрезвычайно высокими уровнями поверхностной радиоактивности, мощность внешней дозы излучения которых, в 5000 раз превышала мощность дозы от естественного радиационного фона. После того, как выбросы были остановлены, произошли изменения

характера загрязнения, обусловленные радиоактивным распадом (главным образом йода-131, который распадается почти полностью в течение трех месяцев) и естественными природными процессами, которые явились причиной миграции загрязнения в почву и дисперсии частиц почвы в результате стока поверхностных вод.Информация, полученная в ходе аэродозиметрического контроля и анализа проб окружающей среды, была использована для составления официальных карт поверхностного загрязнения, которые показывают уровни поверхностной концентрации цезия, стронция и плутония.

Карты с изоплетами уровней поверхностного загрязнения цезием, стронцием и. плутонием были предоставлены в распоряжение проекта и использовались в качестве справочного материала. Официально были опубликованы в 1989 году Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды, Москва, и, как сообщается, составлены на основе результатов аэродозиметрического контроля и анализа проб почвы в населенных пунктах, расположенных в

известных и предполагаемых местах загрязнения. Эти карты изданы отдельно.Карты были официально опубликованы в 1989 году и вызвали споры среди ученых и населения. Согласно официальным данным, на площади около 25000 км

2 и в 2225 населенных пунктах, расположенных на территории трех республик, поверхностное загрязнение цезием-137 превышает 185 кБк/м2 (5 Ки/км2).У жителей основными вопросами были следующие:

С самого начала было очевидно, что в рамках международной оценки невозможно вновь осуществить тот объем деятельности, который проделали за четыре года местные эксперты по оценке загрязнения окружающей среды таких огромных территорий. Эксперты, работавшие в рамках проекта, анализировали официальные оценки, исходя из трех основных направлений.

Во-первых, они рассмотрели официальные данные, а также методы их сбора и документирования. Официальные данные были представлены в форме карт поверхностного загрязнения цезием-137, стронцием-90 и плутонием-239 и таблиц со значениями поверхностного загрязнения цезием-137 и стронцием-90, а также загрязнения проб окружающей среды и пищевых продуктов примерно по 500 населенным пунктам в трех республиках. Кроме того, рассматривались местные данные, полученные из областных и республиканских институтов.

Во-вторых, группы в рамках проекта посетили 20 государственных учреждений и лабораторий для ознакомления с методами и оборудованием, используемых для отбора и анализа проб окружающей среды и пищевых продуктов. Как было сообщено, эти институты играют существенную роль в проведении официальных оценок. Для оценки аналитических

возможностей тех лабораторий в трех республиках, из которых поступала основная масса информации, было проведено взаимное сравнение с использованием материалов, содержащих известные количества радиоактивных веществ.И, наконец, группы в рамках проекта использовали собственные независимые методы и оборудование для определения содержания радиоактивности на поверхности, в почве, отложениях, воздухе, воде, растительности, молоке и пищевых продуктах. С учетом большого числа пострадавших населенных пунктов и ограниченных ресурсов проекта проведены лишь выборочные отборы проб и измерения. Большинство обследованных загрязненных населенных пунктов находятся в районах, где уровни поверхностного загрязнения цезием-137 превышали 555 кБк/км

2 (15 Ки/км2), и несколько в районах с более низким уровнем – от 37 кБк/м2 (1 Ки/км2) до 185 кБк/м2 (5 Ки/км2). Кроме того, были проведены измерения в шести контрольных населенных пунктах, находящихся в районах с уровнем загрязнения ниже 37 кБк/м2 (1 Ки/км2), с целью проверки их пригодности в качестве контрольных населенных пунктов для проведения медицинских исследований в рамках проекта. Анализ отобранных проб окружающей среды и пищевых продуктов на содержание радиоактивности был проведен в лабораториях шести стран.

Ключевым элементом исследования было рассмотрение официальной методологии, использовавшейся для составления карт поверхностного загрязнения. Так как официальная документация не всегда предоставлялась экспертам, группа в основном полагалась на прямые контакты с местными специалистами.

По сообщениям, карты загрязнения основываются на результатах аэродозиметрического контроля гамма-излучения и на результатах анализа проб почвы, отобранных в известных или предполагаемых местах радиоактивных выпадений. Аэродозиметрический контроль, который начали проводить сразу после аварии, в настоящее время проводится два раза в год. Центральная база данных по окружающей среде находится в Обнинске, и в каждой республике имеются такие же базы данных. На областном и республиканском уровнях существует обмен информацией между институтами, однако, результаты радиационных измерений, полученные на союзном уровне, обычно не передаются республиканским органам.

Рассмотрение официальных методов и беседы с местными специалистами показали, что существует хорошо развитая инфраструктура оценки содержания радиоактивности в окружающей среде и пищевых продуктах. Укомплектованные опытным персоналом институты различаются по размерам (от маленьких лабораторий,

выполняющих контрольно-регулирующие функции, до крупных научно-исследовательских организаций). Не было представлено подробной информации относительно вклада каждого института в оценку состояния окружающей среды, а также относительно программ обеспечения качества, необходимых для качественного проведения анализов и достоверности получаемых результатов.Ведется широкий отбор проб поверхностных и в меньшей степени подземных вод. Проводится отбор проб воды из рек и водохранилищ в пострадавших районах, а специально оборудованное исследовательское судно регулярно проводит измерения загрязнения реки Днепр. Группа в рамках проекта отметила, что в местных лабораториях существует проблема, связанная с перекрестным загрязнением цезием и стронцием в процессе подготовки

и анализа проб воды и донных отложений, что могло привести к завышению оценок уровней загрязнения.Проводится контроль уровней загрязнения молока и мяса. Перед переработкой на молочных фермах и в колхозах молоко проверяется на содержание цезия. Отправляемый на бойню скот проверяется, а мясо проходит контроль на мясокомбинатах и выборочную проверку в продовольственных магазинах перед поступлением в продажу. Так как не было представлено информации по калибровке измерительных приборов, группы в рамках проекта

не могли оценить степень точности официальных измерений.

В ходе организованного Лабораторией МАГАТЭ в Зайберсдорфе взаимного сравнения был разработан критерий для определения достоверности официальных данных. Сообщается, что 13 институтов, которые приняли участие в этом мероприятии, ведут основную работу по отбору и лабораторному анализу проб окружающей среды и пищевых продуктов. Институты провели анализ (на содержание измеренных радионуклидов) "анонимных" проб почвы (стронций-90, плутоний-239, цезий-137, радий-226), сухого молока (стронций-90, цезий-134, цезий-137, калий-40), имитаторов воздушных фильтров (стронций-90, цезий-137, кобальт-60, барий-133, свинец-210) и растительности (стронций-90, цезий-134, цезий-137, калий

-40) и сообщили полученные результаты с указанием соответствующих возможных погрешностей. Лаборатория МАГАТЭ сравнила эти результаты с рекомендованными (т.е. "эталонными") значениями.Представленные результаты по содержанию цезия-137 в почве хорошо согласовывались с рекомендованными значениями. С другой стороны, в результатах по стронцию и плутонию наблюдалась тенденция к завышению их содержания в почве (до четырех раз). Подобная тенденция к завышению оценок была отмечена при определении содержания в молоке

стронция (до девяти раз) и цезия (до трех раз). Результаты по содержанию стронция в пробах растительности представляются в основном надежными, однако, была обнаружена тенденция незначительного занижения оценки данных по цезию. В отношении имитаторов воздушных фильтров результаты по содержанию цезия согласовывались с рекомендованными значениями, в то время как разброс значений содержания стронция составил 30-50%.

Независимые исследования в рамках проекта проводились в выбранных населенных пунктах в течение шести месяцев в середине 1990 года с использованием принятых на международном уровне методов и оборудования. В ходе исследований были проведены измерения мощности дозы внешнего гамма-излучения в помещениях и вне помещений, а также осуществлялся отбор проб почвы, воды, воздуха и пищевых продуктов. Результаты были использованы для оценки официальных карт поверхностного загрязнения цезием, стронцием и плутонием и более четкого определения уровня загрязнения окружающей среды в пострадавших районах.

Исследования мощности дозы, проведенные в рамках проекта в Брагине, Новозыбкове, Полесском и Далете, были направлены на изучение официальных оценок диапазона средних величин поверхностного загрязнения цезием-137 в этих населенных пунктах. Было проведено более 2000 измерений мощности дозы гамма излучения; полученные величины были переведены в значения поверхностного загрязнения, которые затем сравнили с официальными значениями поверхностного загрязнения цезием-137.

Пробы почвы, отобранные в рамках проекта в Новозыбкове, Брагине, Полесском и Далете, были также использованы для определения концентраций радионуклидов на разной глубине и изучения официальных оценок диапазона средних значений поверхностного загрязнения цезием-137 в этих населенных пунктах. Ограниченное число выборочных проб почвы из Брагина, Далеты и Полесского прошло независимый анализ на поверхностную активность плутония (плутоний-239 и плутоний-240) и стронция (стронций-90) в верхнем слое почвы.

Для того чтобы определить, была ли загрязнена выпавшими радионуклидами питьевая вода, были отобраны пробы воды в 16 населенных пунктах Брагинского, Новозыбковского и Овручского районов. Пробы отбирались из выкопанных колодцев, систем водоснабжения, прудов, озер и рек. Кроме того, были взяты пробы донных отложений из озер, прудов, рек и водохранилищ для оценки степени проникновения цезия и определения степени опасности загрязнения водных систем. Концентрация цезия в воде была, как правило, ниже порога чувствительности использовавшихся приборов. Однако в пробах отложений из районов со сравнительно высоким уровнем загрязнения почвы отмечены повышенные уровни в верхних слоях отложений, что является потенциальным источником загрязнения биоты в этих районах в будущем.

Ветер, вспашка земель и другие работы могут стать причиной повторного пылеобразования в воздухе и ветрового переноса выпавших радионуклидов, при этом возникает опасность ингаляционного поступления в организм радиоактивной пыли. Для определения концентрации частиц повторного пылеобразования были взяты пробы воздуха в 12 населенных пунктах. Пробы отбирались в основном вне помещений, например

, на детских площадках и сельскохозяйственных угодьях. Хотя результаты говорят о том, что концентрация гамма- и альфа-частиц в воздухе вне помещений низка, сильные дожди во время проведения исследования и сезонная растительность на почве могли помешать повторному пылеобразованию и снизить значения полученных результатов.Репрезентативные пищевые пробы всего рациона питания за один день были отобраны в населенных пунктах Брагинского, Новозыбковского и Овручского районов. Было обнаружено, что уровень радиоактивного загрязнения пищевых продуктов, взятых из точек государственной торговли в обследованных населенных пунктах, был в основном ниже значений, рекомендованных для международной торговли пищевыми продуктами. Однако в некоторых пробах уровни содержания радиоактивности значительно превышали эти значения, что могло быть следствием несоблюдения официальных рекомендаций в отношении потребления местных пищевых продуктов. То же самое можно сказать о содержании цезия-137 в пробах молока из населенных пунктов Брагинского, Новозыбковского и Овручского районов.

Выполненные в рамках проекта измерения и оценки в целом подтвердили уровни поверхностного загрязнения цезием, которые были указаны на официальных картах предоставленных группам в рамках проекта, результаты анализов ограниченного количества проб почвы, полученные этими группами, соответствовали оценкам поверхностного загрязнения по плутонию, но были ниже оценок по стронцию.

Измеренные концентрации радионуклидов в питьевой воде и в большинстве случаев в пищевых продуктах были в обследованных районах значительно ниже зафиксированных в рекомендациях уровней загрязнения радионуклидами пищевых продуктов, являющихся предметом международной торговли, и во многих случаях не достигали пределов обнаружения.

Аналитические возможности советских лабораторий представляются адекватными. Имеется развитая инфраструктура для анализа проб пищевых продуктов и окружающей среды. Уровень исполнения работ советскими лабораториями, которые участвовали во взаимных сравнениях, варьировался

в широких пределах, но был аналогичен уровню, продемонстрированному в предшествующих международных мероприятиях по сравнению. Несколько выявленных проблем, включая тенденцию к завышению оценки содержания стронция, не оказали значительного влияния на использование данных для целей консервативной оценки доз. Результаты оценки проведенных полевых исследований, несмотря на то, что в них не были включены "горячие пятна", по-видимому, представляются удовлетворительными в отношении средних значений, характеризующих поверхностные выпадения в соответствующем регионе. Согласно методологии, которая была использована, обнаруженные "горячие пятна" систематически исключались из оценок среднего поверхностного выпадения для соответствующего региона и не вошли в детальную информацию, представленную группам в рамках проекта.Широкие программы отбора и анализа проб поверхностных вод осуществляются на должном уровне. Определенные проблемы во время отбора проб и/или их анализа могли привести к возможному завышению оценки концентраций радионуклидов в воде.

Представленной информации оказалось недостаточно для того, чтобы оценить оборудование и процедуры отбора и анализа проб воздуха. Хотя относительный вклад в дозу радиоактивных веществ за счет вторичного пылеобразования считается незначительным, следует отметить, что нельзя исключить возможность вторичного пылеобразования, особенно во время сельскохозяйственных работ или в засушливые периоды.

Экспресс-анализ и современные методы, используемые на местах для дозиметрического контроля имеющихся в продаже пищевых продуктов с момента их производства до потребления, представляются удовлетворительными. Ввиду отсутствия детальной технической информации в рамках проекта было невозможно с достаточной степенью точности оценить соответствующие методы калибровки приборов.

Для оценки поверхностного загрязнения в обследованных загрязненных и контрольных населенных пунктах использовались разнообразные методы наблюдения. Были подтверждены диапазоны средних значений поверхностного загрязнения почвы цезием, указанные на официальных картах, которые были предоставлены для целей проекта. Было обнаружено, что результаты по плутонию, полученные на основе ограниченного количества проб почвы, подвергнутых независимому анализу на содержание плутония и стронция, соответствовали сообщенным оценкам, однако в представленных данных была выявлена тенденция к завышению оценки содержания стронция.

Группы, работавшие в рамках проекта, обнаружили, что радиоактивное загрязнение питьевой воды, пробы которой отбирались в обследованных загрязненных населенных пунктах, оказалось значительно ниже уровней вмешательства, установленных компетентными органами.

Радиоактивное загрязнение проб пищевых продуктов в обследованных населенных пунктах в большинстве случаев оказалось ниже уровней вмешательства, установленных ответственными компетентными органами. В некоторых населенных пунктах молоко из личных хозяйств, а также природные пищевые продукты, собранные вопреки официальным рекомендациям, потенциально могут быть загрязнены выше этих уровней.

Следует в конфиденциальном порядке сообщить местным лабораториям о касающихся их выводах, полученных в рамках проекта, и в случаях необходимости они должны принять соответствующие меры по исправлению положения. Следует в конфиденциальном порядке информировать местные лаборатории, участвующие в мероприятиях по взаимному сравнению, о результатах их работы, с тем, чтобы они в случаях необходимости могли устранить имеющиеся проблемы.

Местные лаборатории должны иметь программы обеспечения качества с целью гарантированного получения надежных результатов. Этим лабораториям следует регулярно принимать участие в международных программах по взаимному сравнению и в международных мероприятиях по интеркалибровке.

Следует учредить программу по оценке значимости "горячих пятен". Осуществление исследовательских программ по характеристикам горячих частиц и их распространенности в окружающей среде является вполне обоснованным, и их следует продолжать.

Следует усовершенствовать технику отбора и анализа проб воды, с тем, чтобы привести ее в соответствие с установленными процедурами. Необходимо исследовать потенциальную опасность долгосрочного загрязнения водоемов, возможно ведущего к загрязнению водных пищевых

цепочек. Следует запланировать проведение исследований по изучению поведения радионуклидов в экосистемах и десорбции стронция из отложений, находящихся в приповерхностных слоях водоемов, и его влияния на сельскохозяйственную деятельность через мелиорацию. По-видимому, целесообразно рассмотреть вопрос об использовании в будущем в СССР апробированных моделей прогнозирования уровней содержания радионуклидов в пищевых продуктах. Использование таких моделей может оказаться экономически эффективным в долгосрочном плане и сократит необходимость проведения большого количества анализов.Все данные о радиоактивном загрязнении из БССР, РСФСР и УССР следует направлять в Центральный банк данных СССР в Обнинске, чтобы они могли быть доступны всем республикам. Целесообразно, чтобы вся эта информация была также доступна соответствующим институтам и учреждениям.

Следует осуществить программу по разработке более детальных официальных крупномасштабных карт загрязнения.

Чтобы получить более точную информацию о значении вторичного пылеобразования и ингаляционного поступления радионуклидов, следует учредить совместную программу отбора и анализа проб воздуха, в которой могли бы участвовать местные лаборатории и сети международных лабораторий, замыкающихся на Лабораторию МАГАТЭ в Зайберсдорфе.

Многие люди, проживающие в районах, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, по-прежнему обеспокоены возможностью получить радиационное облучение. Население недостаточно понимает информацию о радиационном риске и о размерах дополнительного риска, связанного с радиоактивным загрязнением после чернобыльской аварии.

В первые несколько недель после аварии, источником радиационного облучения населения был в основном радионуклид йод-131. Он мог поступать в организм человека из облака выброса через дыхательные пути, хотя таким образом была получена лишь незначительная доля облучения. Более важную роль здесь играло потребление молока коров, которые паслись на загрязненных пастбищах, и потребление загрязненных листовых овощей.

Со временем все более значительный вклад в облучение начал вносить радионуклид цезий-137 в результате как внешнего облучения от поверхностного загрязнения, так и внутреннего облучения от употребления загрязненных пищевых продуктов. Трудно указать точно, какие дозы уже были или еще будут получены. Вполне очевидно, что различные почвенные условия и различия в режимах питания исключают получение точной оценки и затрудняют оценку прежних или будущих доз.

Основными вопросами были следующие:

Как и при оценке загрязнения окружающей среды, эксперты, работавшие в рамках проекта, не дублировали прежних усилий, а стремились проверить официальные оценки облучения.

Во-первых, был проведен обзор официальной информации о размерах доз, полученных жителями семи населенных пунктов, выбранных для исследования. В каждом из этих населенных пунктов загрязнение почвы цезием-137 превышало 555 кБк/м

2 (15 Ки/км2), в каждом случае незагрязненные пищевые продукты поставлялись через торговую сеть и существовал запрет на потребление пищевых продуктов, производимых на месте. Группы, работавшие в рамках проекта, посетили более двадцати институтов и министерств в БССР, РСФСР и УССР, где знакомились с методологией расчета доз и обсуждали ее. Были сделаны попытки повторного построения оценок доз на основе представленной официальной информации и обсуждений с местными экспертами. Однако эта работа сдерживалась отсутствием ряда сведений, в частности информации о том, каким образом рассчитывались поглощенные дозы облучения щитовидной железы йодом-131 и прежние уровни загрязнения цезием пищевых продуктов.Во-вторых, группы, работавшие в рамках проекта, провели оценку радиационного облучения выборочных групп населения, используя для этого принятые на международном уровне методы и свою собственную базу данных, созданную самостоятельно в ходе интенсивных работ на местах в середине 1990 года. Они измерили внешнее облучение приблизительно у 8000 жителей и внутреннее облучение во всем теле у 9000 жителей. Результаты измерений во всем теле были подтверждены в лабораториях Франции и Австрии.

Наконец, проводилось сравнение независимых расчетов, сделанных в рамках проекта, с уровнями доз, представленными официально. Если экстраполяция уровней доз на основе относительно небольших групп обследуемого населения и страдает определенными недостатками, тем не менее, полученная информация достаточна для достоверной оценки радиационного облучения всего населения. Хотя в некоторых официальных документах нет ясности в отношении математических формулировок и выбранных значений параметров, основные научные допущения в расчетах доз были признаны обоснованными.

Хотя эксперты в рамках проекта имели достаточный объем официальных данных о загрязнении окружающей среды и радиационном облучении населения, этих данных оказалось недостаточно для проведения расчетов индивидуальных доз облучения населения. В ходе проведения международного обзора оказалось невозможным получить ясное представление о том, как на практике применялись официальные методы. Эксперты, работавшие в рамках проекта, сочли полезным попытаться реконструировать официальные оценки доз, используя официальную методологию. С помощью официальной методологии можно было последовательно спрогнозировать дозы внешнего облучения на период 1990-

2056 годов по всем семи населенным пунктам. Однако, когда оценка производилась на основе официальной методологии, наблюдались расхождения с сообщенными дозами иногда до трех раз. Это происходило из-за наличия неопределенностей в исходных данных, касающихся концентрации цезия в молоке. Отсутствие основных исходных данных по йоду-131 не позволило реконструировать оценку дозы облучения щитовидной железы.

Проводившаяся в рамках проекта независимая оценка доз опиралась на признанные, на международном уровне, методы и независимо созданную базу данных (в основном из советских источников) по каждому из семи населенных пунктов.

В основном использовались методы, разработанные НКДАР ООН, поскольку они просты в применении, по ним имеется хорошая документация и они известны научным работникам во всем мире. Оценки доз проводились таким образом, чтобы их можно было сравнить с официально представленными данными за два периода: 1986-1989 и 1990-2056 годов. Были проведены непосредственные измерения доз внешнего и внутреннего облучения, получаемых людьми, проживающими в обследованных населенных пунктах. Как и в официальной оценке, было сделано консервативное допущение о том, что в будущем не будет каких либо ограничений в отношении употребления пищевых продуктов местного производства.

В середине 1990 года жителям обследованных загрязненных населенных пунктов было роздано 8000 персональных (пленочных) дозиметров. В феврале 1991 года эксперты, работавшие в рамках проекта, сообщили показания, снятые в независимой французской лаборатории, непосредственно населению. Хотя оценка преследовала целью охватить все возрастные группы населения, большая часть детей находилась на каникулах за пределами, этих районов на летнем отдыхе. Лица, получившие дозиметры, были проинструктированы о необходимости носить их в кармане верхней части одежды и держать их ночью около кровати. Девяносто процентов результатов были ниже предела обнаружения. Высокие значения доз были зарегистрированы у людей, проживающих в районах с сильным поверхностным загрязнением или работающих в течение длительного времени в открытом поле или в лесу. В редких случаях, когда дозиметры давали исключительно высокие показания, имеется подозрение, что они были неправильно использованы.

В середине 1990 года около 9000 человек прошли дозиметрический контроль на внутреннее облучение. Передвижная лаборатория, оборудованная четырьмя счетчиками всего тела, измеряла уровни содержания цезия в организме жителей семи обследованных загрязненных населенных пунктов. Результаты этих измерений всего тела указывают на малую корреляцию между радиоактивным загрязнением почвы цезием-137 и содержанием цезия в организме.

Конечным этапом было сравнение оценок доз, независимо проведенных экспертами, и официально представленных оценок доз, полученных населением в обследованных загрязненных населенных пунктах. Во всех случаях независимые оценки были ниже официально сообщенных уровней доз, но в целом они согласуются в пределах коэффициента 2-3.

Официальные процедуры оценки доз были обоснованы с научной точки зрения. Применявшиеся методологии были направлены на получение оценок, исключающих недооценку доз. Независимые измерения доз внешнего и внутреннего облучения от цезия, инкорпорированного в теле человека, проведенные индивидуально среди населения, дали результаты, которые прогнозировались на основе расчетных моделей. Полученные в рамках проекта независимые оценки для обследованных загрязненных населенных пунктов были ниже официально представленных данных по оценкам доз (эти оценки основывались на дозах, полученных в результате поступления цезия-137 и стронция-90; в надлежащих случаях учитывались также более короткоживущие изотопы цезия н стронция).

В большинстве случаев внешнее облучение от выпавших радионуклидов является самой большой составляющей дозы, особенно в тех районах, где вводились ограничения на пищевые продукты. Примененная методология расчетов внешней дозы подтверждается местными измерениями, проведенными с использованием термолюминесцентной дозиметрии.

Независимые измерения внешнего облучения в рамках проекта проводились под эгидой МАГАТЭ. Жителям семи населенных пунктов было роздано 8000 индивидуальных пленочных дозиметров. Девяносто процентов результатов оказалось ниже порога обнаружения, составляющего 0,2 мЗв за двухмесячный срок. Этот результат согласуется с прогнозом на основе расчетных моделей.

Дозы, полученные в результате инкорпорирования цезия, в первые четыре года после аварии, оценивались компетентными органами на основе измерений инкорпорированного цезия-134 и цезия-137. Процедура оценки доз на базе этих измерений соответствует той, которая использовалась в независимых оценках, проведенных в рамках проекта.

Официальные оценки прогнозируемых доз от поступления цезия основываются на ряде важных факторов, включая предполагаемый 14-летний период полуочищения окружающей среды от цезия-137. Такое предположение имеет целью исключить недооценку доз и является разумным.

Официальные оценки доз в результате поступления стронция в первые четыре года после аварии основывались либо на метаболической модели и измерениях содержания стронция в пищевых продуктах, либо на предполагаемом соотношении содержания стронция и цезия в пищевых продуктах, если данные по стронцию отсутствовали.

Официальные оценки прогнозируемых доз в результате поступления стронция-90 с пищей основывались на предположении о 10-летнем периоде полуочищения окружающей среды от стронция-90; такое предположение ранее не упоминалось, однако, как заявлено, оно вытекает из опыта, приобретенного после аварии 1957 года в СССР на предприятии по изготовлению ядерных материалов в Кыштыме.

По результатам программы взаимного сравнения с использованием стандартизированных фантомов, в которой участвовали местные лаборатории и Лаборатория МАГАТЭ, точность измерений цезия во всем теле, достигнутая в местных лабораториях, является приемлемой для целей радиологической защиты.